「一匹狼」というイメージは本当なのか?

「一匹狼」という言葉は、孤高で群れを嫌う存在として使われることが多く、狼そのものの生態を表す言葉のように受け取られがちです。

しかし、実際の狼の暮らしを知ると、このイメージは必ずしも正確ではないことが分かってきます。

本章では、なぜ「一匹狼」という言葉が広まり、どこに誤解があるのかを整理したうえで、狼の本来の生き方について分かりやすく解説します。

なぜ「一匹狼」という言葉が広まったのか

「一匹狼」という表現が定着した背景には、文学作品や映画、写真などによる影響があります。

荒野を単独で歩く狼の姿は視覚的に印象が強く、物語の中では孤独や反骨精神の象徴として描かれてきました。

その結果、人間社会の比喩表現として使われるうちに、「狼=群れない動物」というイメージが広まっていったと考えられます。

また、実際の自然界でも、群れから離れて単独で行動する狼が存在することは事実です。

ただし、それは狼の基本的な生態というより、成長過程や環境要因によって一時的に起こる状態である場合がほとんどです。

こうした一部の事例だけが切り取られ、言葉として定着したことが誤解を生む要因になっています。

結論:狼の基本は群れ(パック)で生きる動物

結論から言うと、狼は本来、群れ(パック)で生活する動物です。

パックは単なる集団ではなく、親となるつがいとその子どもたちを中心とした家族単位で構成されることが多く、狩りや子育て、縄張りの維持を協力して行います。

群れで行動することで、効率よく獲物を捕らえ、外敵から身を守り、子どもの生存率を高めることができます。

そのため、長期的に見れば、群れから離れて単独で生きることは狼にとってリスクが高い選択になります。

「一匹狼」は例外的な状態であり、基本形ではないという点が重要です。

この記事で分かること(習性・群れ行動・孤立個体の真実)

この記事では、「一匹狼」という言葉のイメージにとらわれず、狼の実際の習性や行動を事実ベースで解説していきます。

群れ(パック)の仕組みや役割分担、なぜ協力して生きるのかといった基本から、単独行動をする個体が生まれる理由や、そのリスクについても整理します。

さらに、狼が生態系に与える影響や、人間社会との関わりについても触れながら、「怖い存在」「孤独な動物」といった単純なイメージでは語れない狼の姿を明らかにしていきます。

狼を正しく知るための入り口として、ぜひ読み進めてみてください。

基礎知識|オオカミの習性と種類・分布

オオカミを正しく理解するためには、まず基本的な生態や分布、生活様式を知ることが欠かせません。

怖い、獰猛といったイメージだけでは捉えきれない、多様な特徴と適応力を持つ動物であることが分かってきます。

オオカミの種類と亜種(ハイイロオオカミ・ニホンオオカミなど)

現在、世界で広く知られているオオカミの多くはハイイロオオカミに分類され、その中に地域ごとの亜種が存在します。

北米、ヨーロッパ、アジアなど広範囲に分布しており、寒冷地から森林、草原までさまざまな環境に適応しています。

日本にはかつてニホンオオカミが生息していましたが、19世紀末に絶滅したとされています。

ニホンオオカミは体が比較的小さく、人里近くにも現れていたとされ、地域の文化や信仰とも深く結びついていました。

このように、オオカミは一括りにできないほど多様な背景を持つ動物です。

身体的特徴と性格の幅(獰猛というイメージとのギャップ)

オオカミは鋭い歯や強い顎を持つ捕食動物ですが、常に攻撃的な存在というわけではありません。

野生下では無駄な争いを避け、エネルギー効率を重視する行動を取ることが多いとされています。

また、個体や群れ、地域によって性格や行動傾向には幅があります。

慎重で警戒心が強い個体もいれば、仲間同士で遊ぶような行動を見せることもあります。

こうした多面性は、単純な「獰猛な動物」というイメージとは大きく異なる点です。

つがいと家族単位で生きるライフサイクル

オオカミの群れは、多くの場合、繁殖を行うつがいとその子どもたちで構成される家族単位です。

つがい関係は比較的長く続くことが多く、協力して子育てを行います。

子どもは成長すると群れに残って手伝う場合もあれば、新たな縄張りを求めて群れを離れることもあります。

この過程で一時的に単独行動をする個体が生まれますが、それはライフサイクルの一部であり、孤立を好んでいるわけではありません。

生息環境と獲物との関係(シカ・イノシシとの共存)

オオカミは主に大型草食動物を獲物とし、地域によってシカやイノシシなどを捕食します。

この捕食行動は単に食料を得るだけでなく、獲物の個体数を調整し、生態系全体のバランスに影響を与えます。

過剰な捕食を行うのではなく、病気や弱った個体を狙う傾向があるため、結果として森林や植生の維持につながるケースも報告されています。

オオカミは環境の一部として、獲物と共存する存在と言えます。

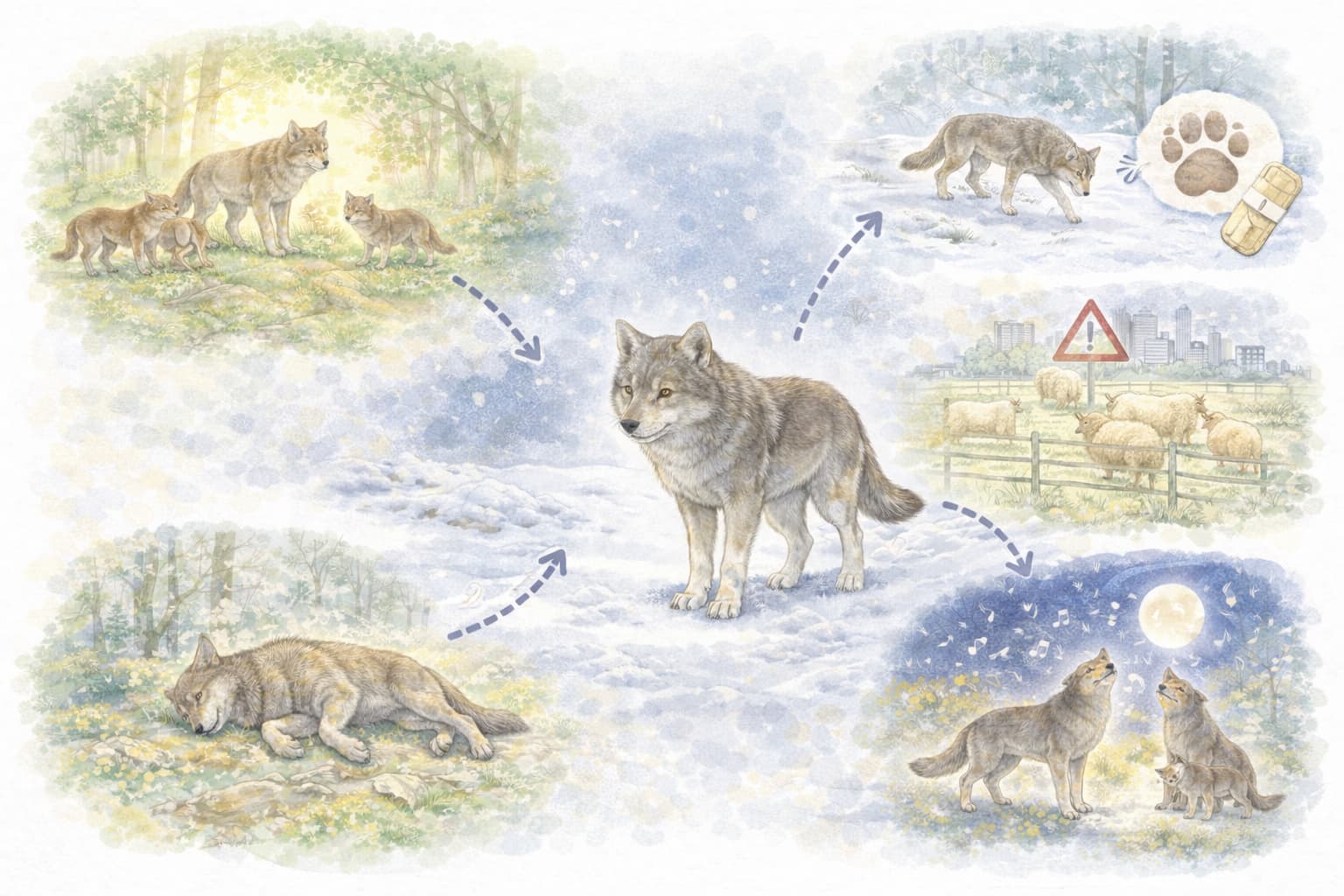

狼はなぜ群れで生きるのか?パック行動の仕組み

オオカミが群れで行動する理由は、感情的なものではなく、生存に直結する合理的な仕組みに基づいています。

パック行動は、長い進化の中で形作られてきた戦略の一つです。

パック(群れ)は家族単位で構成される

オオカミのパックは、不特定多数が集まった集団ではなく、血縁関係を中心とした家族です。

この構造により、無駄な争いが起こりにくく、役割分担や協力関係が自然に成立します。

家族単位であることは、子どもの生存率を高めるだけでなく、群れ全体の安定にもつながります。

そのため、群れで生きることはオオカミにとって極めて合理的な選択です。

遠吠え・しぐさ・匂いによる高度なコミュニケーション

オオカミは遠吠えで知られていますが、それは単なる鳴き声ではありません。

位置の共有、仲間の確認、他の群れへの警告など、状況に応じた意味を持っています。

加えて、体の動きや表情、匂いによるマーキングなど、多様なコミュニケーション手段を使い分けています。

これにより、群れの中での意思疎通が円滑に行われ、協調行動が可能になります。

狩りと子育てにおける役割分担

群れで行動する最大の利点の一つが、狩りの成功率を高められる点です。

複数の個体が連携することで、大型の獲物にも対応できます。

また、子育てにおいても役割分担が見られます。

親だけでなく、成長した若い個体が子どもの世話や見張りを行うこともあり、群れ全体で次世代を育てる体制が整っています。

縄張りと移動パターンが示す集団行動の合理性

オオカミは明確な縄張りを持ち、群れ単位で管理しています。

遠吠えや匂いによるマーキングは、他の群れとの衝突を避けるための重要な手段です。

また、獲物の移動や季節変化に応じて、群れ全体で行動範囲を調整します。

個体ごとに動くよりも、情報を共有しながら移動する方が効率的であり、群れ行動の合理性がここにも表れています。

「一匹狼」はなぜ生まれる?孤立個体の真実

狼は本来、群れ(パック)で生活する動物ですが、自然界では一時的または恒常的に単独行動をとる個体が存在します。

こうした個体が「一匹狼」と呼ばれやすく、言葉のイメージが独り歩きしてきました。

本章では、孤立個体が生まれる理由と、その実態について整理します。

「一匹狼」という言葉が生んだ誤解

「一匹狼」という言葉は、群れに属さず孤高に生きる存在として、肯定的なニュアンスで使われることもあります。

しかし、実際の狼の生態とは必ずしも一致しません。

野生の狼にとって、群れを離れて単独で生きることは、自由で気楽な状態ではなく、生存リスクが高い状況であることが多いからです。

この誤解は、物語や映像作品における象徴的な描写が大きく影響しています。

印象的な単独行動の場面が強調される一方で、その背景や一時的な状況が省略されることで、「狼は本来一匹で生きる動物」という誤った認識が広まってきました。

孤立する理由(若齢個体・ケガ・人間活動の影響)

孤立個体が生まれる理由の一つに、若齢個体の独立があります。

成長した若い狼は、新たな縄張りやつがいを求めて生まれた群れを離れることがあります。

この期間は単独行動となりますが、将来的に新たな群れを形成するための過程です。

また、ケガや病気によって群れについていけなくなった個体が、結果的に孤立する場合もあります。

さらに、人間活動の影響も無視できません。

生息地の分断、駆除、交通事故などにより、群れが崩れたり、個体が引き離されたりすることで、意図せず孤立状態に置かれるケースも報告されています。

孤立個体の生存率と記録(日本・海外事例)

調査報告によると、単独で長期間生き延びられる狼は限られています。

群れを持たない個体は狩りの成功率が下がり、十分な食料を確保できない可能性が高まります。

また、他の群れの縄張りに入り込み、排除されるリスクもあります。

海外では、単独行動中に死亡した事例や、短期間で別の群れに合流した記録が多く見られます。

日本においては、ニホンオオカミの絶滅後、確実な野生個体の記録は確認されていませんが、過去の資料からも、群れを基盤とした生活が基本であったことがうかがえます。

孤立が生態系や人間社会に与える影響

孤立個体は、群れで行動する狼とは異なる行動パターンを取ることがあります。

狩りの効率が下がることで、家畜や人里近くに現れる可能性が高まる場合もあり、人間社会との摩擦が生じやすくなります。

一方で、孤立個体そのものが生態系に重大な影響を与える存在というよりも、群れ構造が崩れる要因や環境変化の「結果」として現れる存在と捉える方が適切です。

孤立個体の出現は、周囲の環境や人間活動との関係を見直す手がかりにもなります。

意外と知られていない!狼の習性と群れ行動10の事実

狼は長年にわたり誤解されやすい動物ですが、研究が進むにつれて、その行動は非常に合理的で社会性の高いものであることが分かってきました。

ここでは、一般にはあまり知られていない狼の習性や群れ行動について、代表的な10の事実を紹介します。

事実1:つがいの絆は非常に強く、長期間維持される

狼のつがい関係は一時的なものではなく、長期間にわたって維持されることが多いとされています。

繁殖期だけでなく、狩りや子育て、縄張りの防衛においても協力関係が続きます。

この安定したつがいの存在が、群れ全体の結束を支える基盤になっています。

事実2:パックは血縁中心の家族集団

狼のパックは、無関係な個体が集まった集団ではなく、親となるつがいとその子どもたちで構成される家族集団です。

この血縁関係があるからこそ、無駄な争いが少なく、役割分担や協力が自然に成立します。

事実3:遠吠えは高度な情報伝達手段

遠吠えは単なる鳴き声ではなく、仲間の位置確認、群れの結束維持、他の群れへの縄張り主張など、複数の意味を持つコミュニケーション手段です。

音の高さや長さによって情報が使い分けられていると考えられています。

事実4:狩りは戦略的で生態系調整に寄与する

狼の狩りは力任せではなく、地形や獲物の動きを利用した戦略的なものです。

主に弱った個体や若い個体を狙う傾向があり、結果として獲物の個体数や健康状態の調整に寄与します。

この働きは生態系全体のバランス維持につながります。

事実5:子育ては集団で行われる

狼の子育ては親だけの役割ではありません。

成長した若い個体が見張りや世話を担当することもあり、群れ全体で次世代を育てます。

この集団的な子育てが、子どもの生存率を高めています。

事実6:一匹での生存は極めて困難

単独行動の狼は、狩りの成功率が下がり、他の群れとの衝突リスクも高まります。

そのため、長期間一匹で生き延びることは難しく、「一匹狼」は例外的な状態であることが分かります。

事実7:地域・亜種で性格や行動が異なる

狼の行動や性格は、地域や亜種によって大きく異なります。

寒冷地の個体は長距離移動に適応し、森林地帯の個体は慎重な行動を取るなど、環境に応じた違いが見られます。

事実8:再導入は生態系を回復させる力を持つ

海外では、狼の再導入によってシカなどの個体数が調整され、森林や河川環境が回復した例が報告されています。

狼は単なる捕食者ではなく、生態系の構造に影響を与える存在です。

事実9:家畜被害は管理で軽減可能

狼による家畜被害は確かに課題ですが、フェンス設置や監視体制、補償制度などの管理策によって軽減できることが分かっています。

被害は不可避ではなく、対策次第で共存が可能です。

事実10:狼は「怖い存在」ではなく「調和の鍵」

狼は恐怖の象徴として語られがちですが、実際には生態系の調和を支える重要な役割を担っています。

その存在を正しく理解することが、人間社会とのより良い関係を考える第一歩になります。

生態系と狼|再導入がもたらす影響

狼は単なる捕食動物ではなく、生態系全体に影響を与える存在として注目されています。

特に「再導入」は、自然環境の回復と人間社会への影響の両面から議論されているテーマです。

捕食者としての役割と森林回復

狼は頂点捕食者として、シカなど大型草食動物の行動や個体数に影響を与えます。

捕食圧がかかることで、草食動物が特定の場所に集中して食害を起こすことが減り、結果として下草や若木が回復するケースが報告されています。

この連鎖的な変化は「トロフィック・カスケード」と呼ばれ、森林の再生や河川環境の安定につながることもあります。

狼の存在が、直接的・間接的に生態系全体のバランスに関与している点は重要な視点です。

海外の再導入事例と成果

北米やヨーロッパでは、狼の再導入が実施された地域があります。

代表的な例では、捕食者不在によって増えすぎた草食動物の影響が緩和され、植生や他の野生動物の多様性が回復したとされています。

一方で、すべての地域で同様の成果が得られたわけではありません。

地形、気候、人間活動の密度によって結果は大きく異なり、再導入には長期的なモニタリングと柔軟な管理が欠かせないことも明らかになっています。

被害対策と補償制度の考え方

再導入を考える際、家畜被害への対策は避けて通れない課題です。

海外では、防護フェンスの設置、牧羊犬の活用、監視体制の強化など、複数の手段を組み合わせた管理が行われています。

また、被害が発生した場合の補償制度を整えることで、地域住民の不安や反発を和らげる取り組みも進められています。

被害をゼロにすることは難しくても、社会的な負担を分散させる仕組みづくりが重要とされています。

再導入を判断するための視点

狼の再導入は、生態系にとってのメリットだけで判断できる問題ではありません。

人間の生活圏との距離、農業や畜産への影響、地域住民の理解など、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。

そのため、再導入の是非は「導入するかしないか」の二択ではなく、段階的な検討や試験的な取り組みを含めた柔軟な意思決定が求められています。

日本における狼の歴史と現在の議論

日本では、狼はすでに絶滅した存在である一方、近年は再導入や生態系管理の文脈で再び注目されています。

その背景には、歴史的経緯と現代社会の課題があります。

ニホンオオカミ絶滅の背景

ニホンオオカミは、19世紀末に絶滅したとされています。

要因としては、開発による生息地の減少、家畜被害を理由とした駆除、感染症の流行などが複合的に重なったと考えられています。

当時は生態系保全という考え方が一般的ではなく、狼は害獣として扱われることが多かった点も、絶滅を早めた要因の一つです。

現代日本での研究と報告状況

現在の日本では、確実な野生の狼の生息は確認されていませんが、研究者による文献調査やDNA分析、過去記録の再検証が続けられています。

また、海外の事例をもとに、日本の生態系における狼の役割を理論的に検討する研究も行われています。

保護団体・研究者の取り組み

日本では、研究者や市民団体が中心となり、ニホンオオカミの歴史的役割や再導入の可能性について情報発信や議論を行っています。

これらの活動は、単なる復活運動というより、生態系管理の選択肢を広げるためのものと位置付けられています。

地域社会が抱える課題

一方で、地域社会では不安の声も根強くあります。

農業被害や安全面への懸念、管理体制への疑問など、現実的な課題は多岐にわたります。

そのため、日本における狼をめぐる議論は、賛否を単純に分けるのではなく、科学的知見と地域の声を丁寧にすり合わせていく必要があります。

よくある誤解とQ&A

狼については、長年にわたって作られてきたイメージや噂が多く存在します。

この章では、特に多くの人が気になりやすい疑問について、事実に基づいて整理します。

狼は人を襲うのか?

結論から言うと、野生の狼が人間を積極的に襲うケースは非常にまれです。

多くの研究や記録では、狼は人間を警戒し、距離を取る行動を選ぶ傾向が強いとされています。

人への攻撃が報告される場合も、その多くは餌付けや極端な環境変化など、人為的要因が関係しています。

自然な状態での狼は、人間との接触を避ける動物であることが分かっています。

犬との違いは?

狼と犬は共通の祖先を持ちますが、性格や行動には大きな違いがあります。

犬は人間との共同生活に適応するよう進化してきた一方、狼は野生環境での自立を前提とした行動様式を保っています。

そのため、狼は指示に従うよりも、自ら判断して行動する傾向が強く、人に懐くことを前提とした存在ではありません。

この違いを理解せずに両者を同一視すると、誤解や過度な期待が生まれやすくなります。

かわいい行動は見られる?

野生の狼にも、仲間同士でじゃれ合ったり、子どもが遊ぶような行動が見られることがあります。

こうした様子は観察記録や映像でも確認されており、「かわいい」と感じられる場面があるのも事実です。

ただし、それはあくまで野生動物としての行動であり、ペットのように接するべき存在ではありません。

観察する際には距離を保ち、自然な姿を尊重する姿勢が重要です。

狼は本当に必要な存在?

生態系の観点から見ると、狼は重要な役割を担う動物とされています。

捕食者として獲物の個体数や行動に影響を与え、その結果として植生や他の生物にも変化をもたらします。

ただし、「必要かどうか」は地域の環境や社会状況によって異なります。

一律に結論づけるのではなく、科学的知見と地域の事情を踏まえて考えることが求められます。

まとめ|狼を正しく知ることが共存への第一歩

「一匹狼」という言葉に象徴されるように、狼には誤解されたイメージが数多く存在します。

しかし、実際の狼は高い社会性を持ち、群れで協力しながら生きる動物です。

孤立個体は例外的な存在であり、その背景には成長過程や人間活動の影響があります。

狼を正しく理解することは、恐怖や偏見を減らし、生態系との関係を冷静に考える第一歩になります。

共存の是非を議論するにしても、感情やイメージだけで判断するのではなく、事実をもとに考える姿勢が欠かせません。

本記事が、狼という存在を多角的に知るきっかけになれば幸いです。