水はね汚れとは?その原因と影響を理解しよう

洗面台のまわりにできる水はね汚れは、一見ささいなものに見えても、放置すれば頑固な水垢やカビの原因になりかねません。

日々の手洗いや歯磨きで知らぬ間に飛び散った水滴が、乾燥とともにミネラル成分を残して、白っぽい跡やぬめりとして残ることが多いのです。

ここでは、水はね汚れがどうして起こるのか、その仕組みや生活への影響、そしてどんな環境で起こりやすいかを見ていきましょう。

水回りをきれいに保つための第一歩として、汚れの正体をしっかり理解することが大切です。

水はね汚れのメカニズム

水はね汚れは、水滴が飛び散って表面に残ったまま乾燥することで発生します。

水道水にはカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が含まれており、水滴が蒸発するとその成分が表面に白く固着します。

これがいわゆる「水垢」と呼ばれる汚れで、特にツヤのある素材では目立ちやすくなります。

また、水に含まれる石けんカスや皮脂などが混ざると、さらに汚れは落としにくくなり、ぬめりや黒ずみとして表れることもあります。

このように、日々の生活の中で自然に発生する水滴が、掃除を怠ることで固着し、やっかいな汚れへと変わっていくのです。

水はね汚れがもたらす不快な影響

水はね汚れは、見た目の清潔感を損なうだけでなく、衛生面でも悪影響を及ぼします。

白い斑点のような汚れやぬめりがあると、どれだけ掃除しても「なんとなく汚れて見える」印象を与えやすく、来客時にも気になるポイントになります。

また、放置された水はね汚れは、カビや雑菌の温床となりやすく、衛生状態の悪化につながります。

特に歯磨きや手洗いなど顔に近い場所で使う洗面台では、清潔さが大切。

水はね汚れを予防することは、見た目の美しさだけでなく、日常生活の快適さや健康維持にも関わってきます。

洗面台の水はね汚れが発生しやすい条件

水はね汚れは、洗面台の構造や使用状況によって発生しやすさが変わります。

たとえば、ボウルが浅い、または水栓の位置が高いと、水が跳ねやすくなり、周囲のカウンターや壁まで水滴が飛び散ってしまいます。

また、家族の人数が多く使用頻度が高い家庭では、乾く前に何度も水が飛び散るため、汚れが重なって蓄積しやすい環境になります。

さらに、通気が悪く湿気がこもりやすい洗面所では、乾燥しにくいためぬめりや黒ずみの原因になることも。

こうした条件がそろうことで、日常的に水はね汚れが発生・蓄積していくのです。

洗面台の水はね防止のための基本対策

洗面台の水はね汚れは、日常的に起きやすく、見た目の清潔感を損ねるだけでなく、掃除の手間を増やす要因にもなります。

しかし、汚れの発生を最小限に抑えるための対策を講じれば、日々のお手入れがぐんとラクになります。

このセクションでは、水はねを防ぐために押さえておきたい基本の対策について解説します。

洗面台選びから日常の工夫まで、すぐに取り入れられるポイントを確認しましょう。

適切な洗面台の素材選び

水はね汚れを防ぐには、洗面台の素材選びが重要です。

特に表面が滑らかで撥水性に優れた素材は、水滴が留まりにくく、汚れが固着しにくいという利点があります。

例えば、人工大理石や有機ガラス系樹脂などは、ツヤ感が長持ちし、水垢がつきにくいとされています。

逆に、ザラつきのある陶器や表面に微細な凹凸がある素材は、水はねが乾いた後にミネラル分が付着しやすく、掃除の頻度が増えてしまうことも。

見た目のデザインだけでなく、お手入れのしやすさも素材選びの基準に入れると、後々の手間を大きく減らすことができます。

効果的な水はね防止アイテムの選択

市販されている水はね防止アイテムを活用することで、汚れを未然に防ぐことが可能です。

特に人気なのが「シンクマット」「蛇口カバー」「防水テープ」などで、これらは水滴が周囲に飛び散るのを抑えると同時に、直接洗面台に付着するのを防いでくれます。

さらに、最近ではおしゃれなデザインのアイテムも増えており、インテリアとしても違和感なくなじみます。

水はねが気になる場所にポイント使いすることで、ピンポイントな対策が可能です。

掃除の手間を軽減しながら、清潔感をキープできるのは嬉しいポイントです。

洗面台のデザインと水はね防止の関係

洗面台の形状や水栓の位置は、水はねのしやすさに大きく関わります。

例えば、ボウルが浅いデザインや、水栓の吐水口が高すぎると、水が跳ね返りやすくなります。

また、蛇口とボウルの距離が近すぎると、手を洗う際に手が蛇口に触れやすく、その衝撃で水滴が広範囲に飛び散ることもあります。

理想的なのは、適度な深さがあるボウルで、水の流れがスムーズに中心へ向かう傾斜のある設計です。

リフォームや新築の際には、見た目だけでなく「水はねしにくい設計か?」という観点も考慮して選ぶことで、快適な洗面スペースを実現できます。

DIYでできる水はね防止対策

洗面台の水はね汚れは、日々のちょっとした工夫で軽減することが可能です。

特別な工具やリフォームをしなくても、自分でできる簡単なDIY対策がたくさんあります。

中でも、マスキングテープやシリコン素材を使った方法は、費用も手間も抑えながら効果的。

さらに、身近なお店で手に入る安価なグッズも組み合わせることで、清潔で快適な洗面空間を保つことができます。

ここでは、初心者でも取り組みやすいDIYアイデアを3つご紹介します。

マスキングテープを使ったDIYアイデア

マスキングテープは、本来は塗装時の養生に使われるものですが、水はね対策としても非常に優秀なアイテムです。

洗面ボウルとカウンターの境目、あるいは壁と洗面台の接地部分など、水がたまりやすい箇所に貼っておくことで、汚れの侵入を防ぎ、掃除の手間を軽減できます。

また、カラフルなテープを選べば、ちょっとしたインテリアのアクセントにも。

定期的に貼り替えるだけで、常に清潔を保てる点も魅力です。

貼る場所をきれいに乾拭きしてから作業するのが、長持ちさせるコツです。

シリコンコーキングによる隙間埋め

洗面台まわりに生じる小さな隙間は、水が入り込みやすく、カビやぬめりの原因になりがちです。

そこで活躍するのが、家庭用のシリコンコーキング剤です。

透明や白色など見た目に馴染むタイプを選べば、仕上がりも自然で美しく保てます。

使用前には必ず汚れや湿気をしっかり拭き取り、乾燥させてから作業を行いましょう。

シリコンを均一に塗り広げたあと、固まるまで数時間放置するだけで、防水効果の高いバリアが完成します。

専用のヘラがあると作業がしやすく、仕上がりも整います。

100均活用術

コストを抑えて水はね対策をしたい方には、100円ショップで手に入るグッズの活用がおすすめです。

例えば、洗面台の周囲に貼る透明な防水シートや、蛇口まわりに置くだけの吸水マットなど、手軽に使える商品が多く揃っています。

また、キッチン用として販売されているアイテムを洗面台に応用することで、より広範囲の水はね対策が可能になります。

こうしたアイテムは、汚れてもすぐに交換できる手軽さが魅力。

安価で種類も豊富なので、自宅の洗面台に合った工夫がしやすいのもポイントです。

人気の水はね防止アイテムレビュー

洗面台まわりで使える水はね防止アイテムは多様にあります。

素材・形状・機能性など、それぞれに長所短所があります。

この章では、ブランド名を挙げずに、よく使われているタイプのアイテム(ガードパネル、吸盤式パネル、低価格グッズなど)の特徴と選び方をレビュー形式で紹介します。

実際に使ってみて「こういう点に気をつけたほうがいい」という視点も交えてお伝えします。

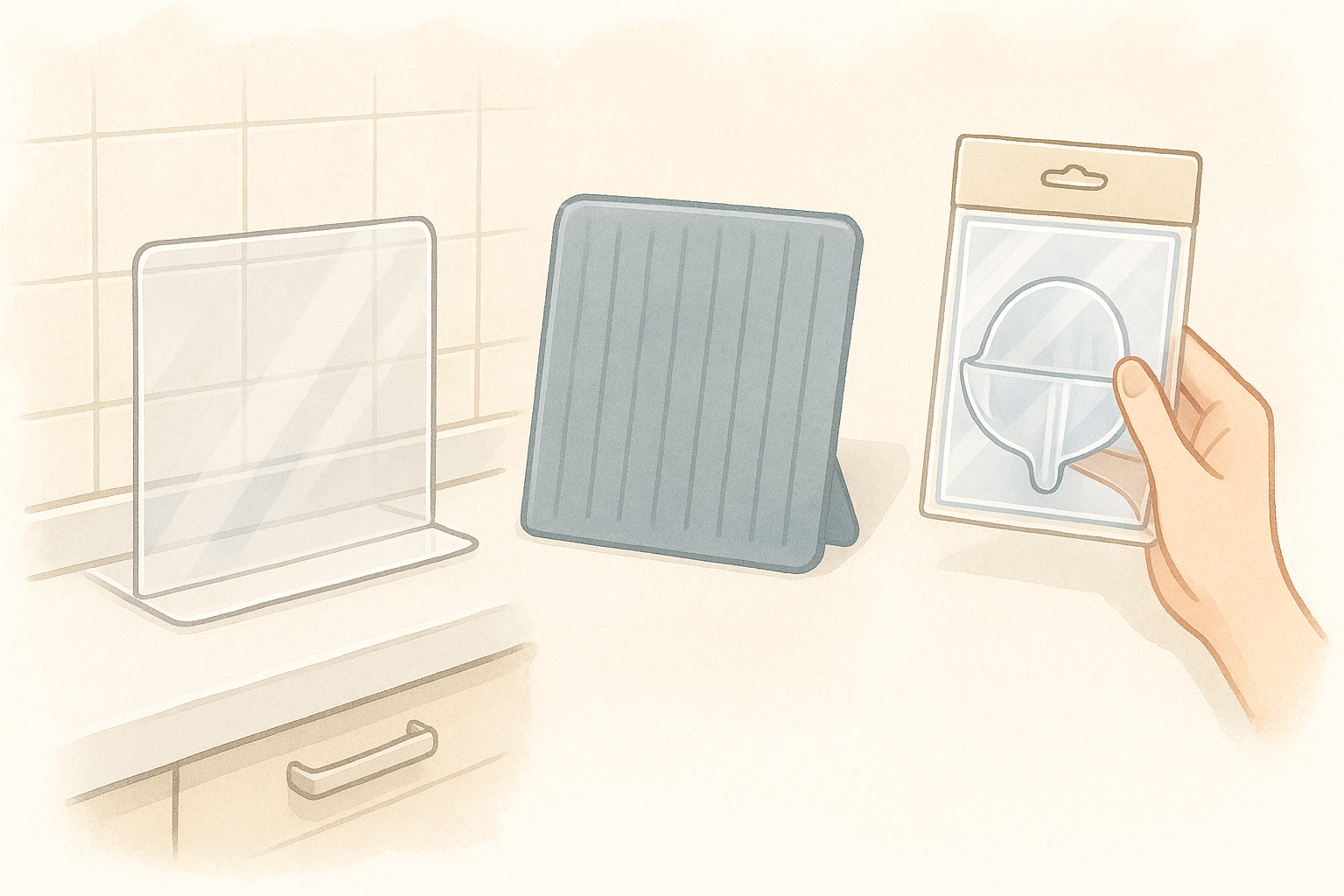

ガードパネルタイプ(透明・アクリル・樹脂製)の特長と注意点

透明のガードパネル(アクリルや樹脂製)は、洗面台まわりに設置して水が飛び散るのを防ぐ代表的なアイテムです。

壁と洗面ボウル間のわずかな隙間にもフィットしやすく、見た目を損なわないという強みがあります。

軽量で取り付けが簡単なモデルが多く、必要に応じて取り外しも可能なものが便利です。

ただし、パネル表面に水滴が残ると水垢が発生しやすいので、拭き取りがしやすい素材(撥水・滑水性)を選ぶとよいでしょう。

また、厚みが薄すぎると反りや変形が起こることもあるため、適度な厚さがある製品を選ぶのがコツです。

吸盤式パネル・スタンド型アイテムの使い勝手と注意点

吸盤式の水はね防止パネルや小型スタンド型ガードは、工具不要で設置できる点が魅力です。

水はねしそうな部分に貼ったり立てたりできるので、交換やレイアウト変更も簡単なのが利点です。

吸盤の粘着力が落ちやすいため、取り付け面をきれいにしてから吸着させることが重要です。

また、マット状や薄板タイプのものは、曲げやすさ・耐久性にやや限界があるため、厚手素材や補強があるタイプを選ぶと長持ちします。

水平方向の力や振動が加わる場所では、しっかり固定できる仕様を選ぶと安心です。

低価格(いわゆる“300円均一”など)アイテムの実力と選び方

低価格の水はね防止グッズは、手軽に試せる点が魅力ですが、耐久性や使いやすさに差が出やすいのも事実です。

透明シートタイプ、シリコン製の簡易ガード、薄型プレート型など多種多様ですが、長く使うなら素材の厚み・コシ・水はけ性能をチェックしましょう。

特に薄手の素材は反りやたわみが発生しやすく、水滴が溜まりやすくなることも。

さらに、取り付けや取り外しが容易な構造であるか、汚れがたまりにくい形状かどうかも重要なポイントです。

安価なアイテムは「交換前提」で使うというスタンスで選ぶとストレスが少なくなります。

洗面所の掃除方法と水はね汚れ対策

洗面所は毎日使う場所だからこそ、こまめな掃除と予防策が欠かせません。

特に「水はね汚れ」は放置すると目立ちやすく、見た目の清潔感を損ねるだけでなく、雑菌の繁殖にもつながります。

この章では、洗面所を清潔に保ち、水はねによる汚れを防ぐための掃除方法と日常的な工夫を紹介します。

洗剤を使った効果的な清掃法

洗面台の汚れには、水あか、皮脂汚れ、石けんカスなど、複数の汚れが混在しています。

これらは中性洗剤だけでは落としにくい場合もあるため、用途に応じて酸性やアルカリ性の洗剤を使い分けることがポイントです。

たとえば、水あかにはクエン酸系の酸性洗剤、皮脂や手垢にはアルカリ性の重曹スプレーなどが効果的です。

洗剤を直接吹きかける前に、乾いた布でほこりや髪の毛を取り除いておくと、洗浄効果がより高まります。

洗浄後は水拭きと乾拭きを忘れずに行い、洗剤成分の残留を防ぐことで素材の傷みも抑えられます。

日常の清掃頻度とその重要性

汚れが蓄積してから掃除をするのではなく、「少しの汚れをこまめに取る」ことが洗面所をきれいに保つ最大のコツです。

たとえば、朝と夜に洗顔や歯磨きをした後、軽く水滴を拭き取る習慣をつけるだけでも、水あかやカビの発生を大幅に防ぐことができます。

週に1回は洗剤を使って全体を丁寧に拭き掃除すると、頑固な汚れも蓄積しにくくなります。

毎日使う場所だからこそ、手間のかからない習慣化が清潔を維持する鍵です。

水回りの清潔を保つための工夫

清潔感を長持ちさせるためには、掃除のしやすい環境づくりも重要です。

洗面台のまわりに物を置きすぎないことや、濡れた手で触れがちな部分(蛇口、コップ置き場など)を拭きやすい素材で揃えることで、掃除の負担を軽減できます。

タオルや石けん置き場を定期的に乾燥させたり、床と壁の境目など水が溜まりやすい部分に吸水マットや撥水シートを使うことも、カビや水はね汚れの予防に役立ちます。

水はね防止のための素材と用品選び

洗面所の水はねを防ぐには、毎日の習慣や掃除だけでなく、素材選びや設計段階での工夫も重要です。

水回りに適した素材を選ぶことで、汚れやカビの発生を抑えつつ、掃除の手間も軽減できます。

ここでは、壁やシート、水栓周りの工夫など、長期的な目線で快適な洗面空間を維持するための素材選びと用品のポイントを紹介します。

壁紙やタイルの選定ポイント

洗面台周辺の壁材は、湿気や水はねに強い素材を選ぶことが基本です。

ビニールクロスのような「撥水性のある壁紙」や、「目地が少なく掃除がしやすいタイル」がおすすめです。

特にタイルの場合は、目地に防カビ処理が施されているタイプを選ぶと、長期的に清潔を保ちやすくなります。

また、壁の一部だけを水はね対応素材に切り替える「部分防水」も、コストを抑えながら実用性を高める方法として有効です。

防水シートの活用法

既存の壁や洗面台を活かしながら水はね対策をしたい場合、防水シートが便利です。

透明タイプや柄入りタイプなど、インテリアに合わせて選べるものも多く、貼るだけで手軽に防水効果を高められます。

特に、蛇口の後ろ側や壁との接地面に貼ると、石けんの飛び跳ねや水滴の跡を効果的に防げます。

必要に応じて貼り替えも簡単なので、賃貸住宅でも取り入れやすい方法です。

水栓周りのデザイン工夫

水栓の形状や取り付け位置も、水はねの多さに大きく影響します。

水栓の吐水口が高すぎると、水が勢いよく跳ね返りやすくなります。

逆に、やや低めに設置したり、吐水の角度が調整できるタイプを選ぶことで、水の飛び散りを抑えることができます。

また、水がかかりやすい水栓の根本部分に吸水性のあるパッドを敷くなど、小さな工夫で清潔さを保つことも可能です。

水栓周辺は見落としがちですが、水はね汚れの原因になりやすい要注意ポイントです。

水はね防止製品の価格と選び方

水はね防止対策を始める際に、まず気になるのが「どれくらいの予算で、どんなアイテムを選べばいいのか」という点です。

安価でも効果的なアイテムもあれば、高機能な製品も多く存在します。

ここでは、コストパフォーマンス、購入先の比較、そして購入時に気をつけたいポイントについて詳しく見ていきましょう。

コストパフォーマンスの高いアイテム

水はね防止製品の中には、数百円から手に入るリーズナブルなものもあり、特に吸水マットや防水テープなどは低価格で効果を実感しやすいアイテムです。

一方で、デザイン性や素材にこだわったものは価格が高くなる傾向があります。

重要なのは、「価格に対してどれだけの効果が得られるか」という視点です。

継続的に使える耐久性のある素材や、掃除の手間を減らせる構造のものを選ぶことで、長い目で見たときにコストパフォーマンスが高くなります。

便利な通販ショップでの比較

近年では、通販サイトを活用すれば多様な水はね防止グッズを簡単に比較検討できます。

ユーザーレビューや評価、画像付きの使用例が参考になり、実際の使用感をイメージしやすいのがメリットです。

また、同じ製品でも販売店によって価格や送料に差があることも。

価格だけでなく、配送日数や返品対応なども含めて、総合的に比較するのがおすすめです。

購入時の注意点

購入前には、設置場所のサイズをしっかり測ることが基本です。

特に、防水パネルや吸水マットのような製品はサイズが合っていないと効果が半減してしまいます。

また、素材の耐久性や取り付け方法(粘着式・吸盤式・置くだけなど)も確認しておきましょう。

さらに、防カビ・防臭などの機能があるかもチェックポイントです。

実際に手に取れない通販の場合は、詳細な商品説明をじっくり読んでから選ぶことが失敗を防ぐコツです。

洗面台のレイアウトと水はね防止

水はね汚れを防ぐためには、製品選びや掃除方法だけでなく、洗面所全体のレイアウト設計も重要な要素です。

空間の使い方や配置の工夫により、見た目の美しさだけでなく、日常的な使いやすさや掃除のしやすさも向上します。

ここでは、洗面所のデザインと水はね防止の関係を整理してみましょう。

洗面所全体の空間デザイン

洗面台を中心とした空間づくりでは、動線をシンプルに保つことが大切です。

例えば、洗面ボウルの周囲にスペースがあると、手洗いや顔洗いの際に水が飛び散る余地が広がってしまいます。

壁面やミラーとの距離、天井からの照明位置なども含めて設計することで、水はねを最小限に抑えつつ、快適で開放的な空間を実現できます。

収納と水はね防止の関係

意外と見落としがちなのが収納の位置と種類による水はね対策です。

たとえば、洗面台のすぐそばにタオルや洗剤のボトルがむき出しで置かれていると、水しぶきが付着してカビやヌメリの原因になることも。

壁面収納や引き出し収納をうまく活用することで、見た目をすっきりと保ちつつ、汚れの付着を防ぐことができます。

快適な使用空間を作る秘訣

快適な洗面スペースを維持するためには、見た目と実用性のバランスが鍵です。

たとえば、水はねしにくい形状の蛇口や深めの洗面ボウルを採用するだけでも、毎日の使用感が大きく変わります。

また、明るすぎず暗すぎない照明設計、湿気を逃す換気の工夫なども、水まわり全体の快適性を高めるために効果的です。

まとめ:快適な洗面台ライフを実現するために

水はね汚れは、日々のちょっとした工夫で大きく軽減することが可能です。

掃除の手間を減らし、清潔感のある洗面所を維持するためには、素材やアイテム選びの工夫、DIY対策、レイアウト設計など、さまざまな視点からのアプローチが有効です。